ハルツームの義肢製作所でスーダン国民を支援する人たち。

26/AUG/2014 in Khartoum

今日は青年協力隊が活動している施設にお邪魔させてもらうことにしました。

この施設では、足が不自由になった患者さんに対して義足と下肢装具の製作と歩行訓練を行っています。

実は、私が研究室時代に研究していたのが下肢装具。

下肢装具というのは、ポリオや片麻痺により足が自由に動かせなくなってしまった人の歩行を、関節を固定したり関節の可動域を制限したりすることによってサポートするもの。

先日の勉強会で義肢下肢装具の施設があることを知ったとき、4年前のことを久々に思い出し懐かしくなりました。海外の現場がどうなっているのか興味津々。

という事で、早速お邪魔させてもらうことにしました。

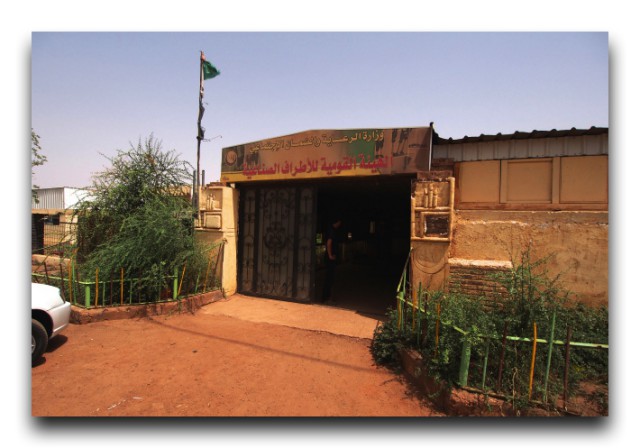

訪れたのはハルツームにあるアトラーフ・スナイヤーという施設。

入口には車椅子がありました。

この車椅子、タイヤが全然うまく回らなくてコントロールが難しすぎた。

3輪車になっているのは、道が悪いからなんだろうな。

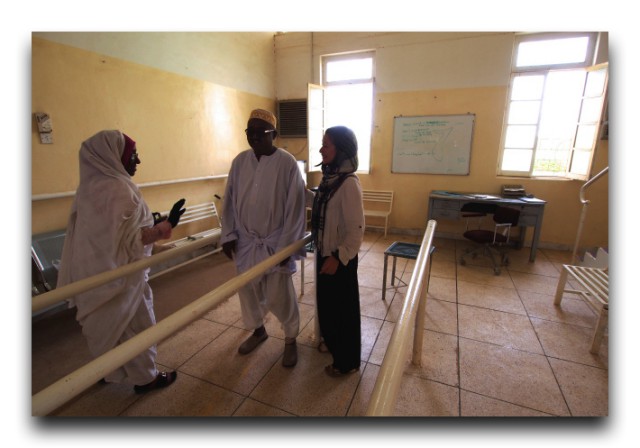

ここで活躍しているのが、青年海外協力隊の理学療法士ももせさん。

そして、受付を手伝っていたなかむらくん。

今はハルツームのこの施設でサポートをしていますが、近日中に東部のカッサラという街で本格的に支援活動を始めるそうです。

この日はたまたま診察のない曜日だったので患者さんはかなり少なめでしたが、義足の履き心地を確認したり歩行訓練したりする患者さんが何人か来ていました。

片足のない松葉杖の患者さんが、義肢をつけた途端に足の不自由が気にならないほどスタスタと歩く姿を見て嬉しい気持ちでいっぱいになりました。

膝下の損傷の場合は義肢をつけることによって松葉杖なしでも歩けるようになることが多いそうです。

派遣されて1年以上経つももせさんは、患者さんと和やかに話しながら歩行訓練のサポートをします。

すっかり信頼されている様子^^

施設の中には調整中の義肢がずらり。

何度か歩行訓練をして支柱の角度や重心を調整し、調整が終わったら支柱の部分が足らしく見えるように肉付けをして完成です。

手に持ってみるとちょっと重たいです。

義足には患者さんが持ってきたお気に入りの靴を履かせます。

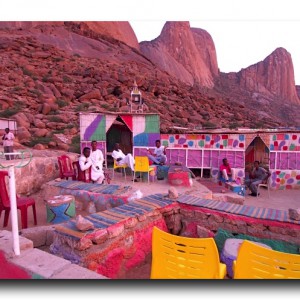

エジプトとスーダン。

アフリカに入ってから足が悪い人が目につきます。

足が不自由なために物乞いをしている人をとてもよく見かけるようになりました。

特にスーダンの方が多いように思う。

足が不自由になる原因を聞いてみると、半分以上は糖尿病で壊死したために切断したことが原因だそうです。

患者さんの平均年齢は50歳。

50歳の若さ(?)で足を失うほど重度の糖尿病になるとは…

スーダン人はコーヒー・紅茶をよく飲むけど、どちらも砂糖が溶けきれないほどに入っている。

コップの3分の1まで砂糖を入れて、その上から紅茶やコーヒーを入れる。それを一日何杯も飲む。

それにコーラなどの炭酸飲料も大好き。

だからこの国では糖分を取り過ぎの人がかなり多い。

そのためか身体が大きい人も多い。

正直、これまでは日本って糖尿病を気にしすぎなんじゃないかと思っていた。甘いもの食べたいのに我慢しなくちゃだめで、そんなこと気にせずに好きなものを食べて人生送った方が幸せじゃないかと。

でもこの光景を見て、ほんと、健康を失ってからでは遅いんだと思った。

こんなに怖い病気なんだ。自分の足がなくなるほどに。

スーダンに目が見えない人が多いのも、糖尿病の影響が少なからずあるんだろうな。糖尿病を放置するとこんなに恐ろしいことになるんだ。

という訳で、甘いものはがまんしてね、甘党のお父さん!

だいごろも甘党やからコントロールしなきゃやなぁ。

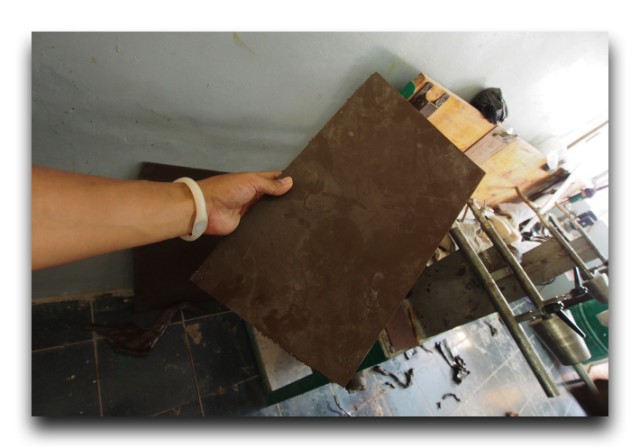

次は工房を見せてもらうことに。

ものづくりが大好きな私たちはじーっと観察。

技術者も誇らしげに作業します。

まずは患者さんの足の型をとります。

そして、石膏の模型を作ります。

石膏の上に樹脂でできた補強材を乗せます。

そして同じく樹脂でできた板を使って義足を作って行きます。

オーブンで樹脂の板を200度に熱し、

グニャグニャになった板を石膏に巻きます。

そして石膏にポンプを繋いで空気を吸引し、石膏の型に樹脂を吸着させます。

そうして、患者さんの足の形に合ったものができあがります。

作業場にはその他にもグラインダーなどの工作機械が並んでいました。

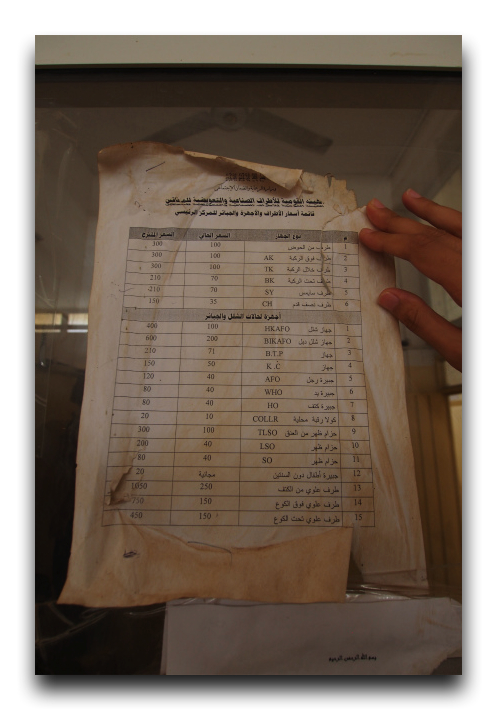

これは義足・下肢装具の販売価格表。

左が現在の価格で、右が昔の価格。3倍ぐらい値上がりしてる。

なんで値上がりしたのかは聞き忘れた…

膝上からの足の先までの義足で300スーダンポンド(約3400円)。

膝下からの義足や下肢装具はもっと安い。

この値段は診察料、歩行訓練料、調整料すべて込み。

現地の人にしてもかなり安い値段です。

この施設以外で義足を買った人は、1500スーダンポンドしたと言っていたそう。

この施設でこんなに安く義肢装具を提供できているのには理由があります。

実はここはICRC(”赤十字国際委員会” “国際赤十字”とも言われる)が建てたもの。

ICRCのことは医療団体だと勘違いしていたのですが、実は「戦争や武力紛争の犠牲を強いられた人々に対して人道的保護と支援を行う、公平にして中立、かつ独立した機関」(ホームページより引用)。

具体的には難民の保護や、一般人が標的になっていないかの確認、捕虜が適切に扱われているかの確認、救援物資の提供など、紛争地域における人道支援を行う国際組織です。

詳しくはこちら

赤十字国際委員会

スーダンも南部での紛争が絶えないため支援対象国となっていて、支援のひとつがこの義肢装具施設の設立と教育、物資支援となっています。

そのおかげで、この施設では義肢や装具を安く作る事が出来ているのです。

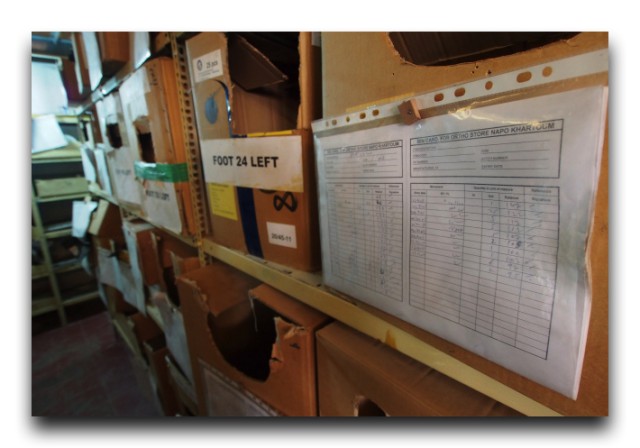

またICRCが教育したため、倉庫は整理整頓・在庫管理がきっちりされていました。

倉庫の入口には管理担当者がいて、部品が入った箱には出庫日、数量、出庫車の名前が記載された紙が貼られていました。

でも実は半年前に資材の供給はストップ。

スーダン政府がICRCに活動停止を言い渡したからです。

活動停止を言い渡されたのはICRCだけではなく、国内のNGOとNPOのほとんどが撤退させられてしまいました。その理由は分かりませんが、ダルフール紛争についての非難が口煩かったからかもしれません。

そしてICRCの撤退を受けて、現在この施設では手持ちの在庫がなくなると義肢や装具を作れなくなってしまうという危機的状況です。

国民は支援を望んでいたとしても、政府の意向ひとつで突然支援が断ち切られる。

今、ICRCはスーダン政府に対して支援再開の要請をしていますが、まだ再開の見込みは立っていません。

もし再開が何年も後になれば、在庫はからっぽになり経営は立ち行かなくなりスタッフも散り散りになり、再開するときにはもう一度最初から立て直さなくてはいけないんだろうな。

義肢装具士や理学療法士の教育はできても、資材を現地の人たちで調達したり、支援なしでも利益を出せるほど自立できていない現状だからこそ起こってしまう事態。

結局、利益を出し尚かつ現地人だけで仕事がまわせるところまで成立させないと続かない。途上国支援の脆さを感じました。

施設見学の後はお昼ごはん。

ももせさん、なかむらくん、だいごろ、私と4人で地元の食堂に向かいました。

料理が出て来るのを待っていると、隣で食べていたスーダン人が笑顔で「こっちの料理を一緒に食べようよ!」と声をかけてくれました。

相変わらず旅人にやさしくて、みんなと分かち合うことのが大好きなスーダン人。

スーダン料理を代表するフール(煮豆にチーズ、生玉ねぎやトマトのザク切りを乗せ、油をいっぱいかけたもの)、あとは名前は忘れたけどレバーとタマネギの炒め物、パンの表面に味付けをして炒めたものを頂きました!

昼のスーダンはすごく暑いので飲み物は炭酸飲料…を注文しそうなところでしたが、

この現場を訪れた後は私は飲む気になれず、やめておきました。

炭酸飲料が大好きなだいごろは今日もぐびぐび飲んでたけど!

kicco

最新記事 by kicco (全て見る)

- 旅の日記 国別一覧 - -2023/01/16

- 出演したハリウッド映画がAmazon Primeで配信中です! - -2023/01/16

- 世界の国で血圧測定サービス実施中! - -2023/01/16