この街は何かがおかしい。真夜中に響く銃声とアイツの恐怖…。

9/JUN/2015 from Kosovo to Skopje

今日はコソボを出て、南に接するマケドニアに向かいます。

この辺りは国が小さいし、ハリウッド映画の撮影日に合わせてちょっと駆け足で移動しているので、自分でも今どこにいるのか考えないと分からなくなってしまう。

朝起きたら、「あれ、今はどの国にいるんだっけ?」って考えて、しばらく答えが出ない事もあったり…。

優しいアルバニアの人々に助けられて。

コソボの首都プリズレンの街の外れまで歩いてヒッチ開始。

ここにもアルバニアの国旗がはためいています。

コソボの人たちはとってもフレンドリー。

ヒッチハイクしてたらみんな話しかけてきます。イエーイ!

街の人たちと触れ合いながら楽しくヒッチハイクしていると、私たちの前で一台の車が止まりました。

どうやら乗せてくれるみたい!

乗せてくれたのは若い男性3人組。

10km先の山奥の村まで乗せてくれるそうです。

今日は休日だから仲の良い友達に会いに行くんだって。

みんな楽しそう。

彼らの目的地の小さな村に着くと、友達が経営しているカフェで美味しいコーヒーをごちそうしてくれました。

やさしいなぁ。

コーヒーを飲み終わったら、親切な3人組と別れて再びヒッチ開始。

でも、ここは田舎道なので車は全然通りません。

観光客なんて絶対に来ないような小さな村。

村の人たちは私たちの存在が気になるらしく、大人も子供もみーんな、遠巻きに私たちを見てきます。笑

目を合わせると笑顔。

しばらくするとみんな話しかけてきました。

子供たちに取り囲まれてヒッチハイクができなくなるだいごろ。笑

陽気な村の人々に囲まれてしばらくヒッチしていると、ズラップという名前の男性が拾ってくれました!

彼はマケドニア人でこれからスコピエに行くところだそう。

今日目標にしてた場所だ!やった!

ズラップさんは英語が全然しゃべれないけど私たちを乗せてくれた。

言葉が通じないと分かっていながらも乗せてくれる心理ってなんなんだろう。

乗せてもらっておきながら、いつも不思議に思えてしまう。

そんな優しいズラップさんと身振り手振りで話したのはこんなこと。

「日本とロシアはいいけど、アメリカはだめ。セルビアを空爆したから。」

この辺りでアメリカのことが好きなのはコソボだけじゃないかな。

アメリカはコソボの独立を支援し、コソボ紛争を終結させるためにセルビアを攻撃したから。

「日本もアメリカに原発を落とされたよね。

ユーゴもアメリカにやられた。

アメリカはプロブレムだ。そう思うでしょう?」

”マケドニアも攻撃されたの?”

「マケドニアは大丈夫だった。」

ちなみに後で調べたところ、マケドニアは旧ユーゴで唯一無血で独立を果たした国だそうです。

「セルビアとかコソボとかマケドニアじゃなくて、みんな本当はユーゴスラビア人なんだよ。」

そう言えばセルビアで出会った人もユーゴスラビア時代が最高だったと言っていたな。

窓から見えるのは雪を抱くコソボのきれいな山々。

車で通りがかった途中の村で、ズラップさんがここはセルビア人の村なんだと教えてくれた。

コソボの中にもセルビア人の村があるんだ。少し驚いた。

でもちょっと考えてみたら当たり前のことかもしれない。

もともとセルビアというひとつの国だったんだ。

独立したと言っても、セルビア人が住んでいる村があったって不思議じゃない。

コソボにある大きな街には大抵アルバニア国旗がこれでもかと言うほど掲げられているのに対し、このセルビア人の村はひっそりとしていて、まるでその存在感を消そうとしているようだった。

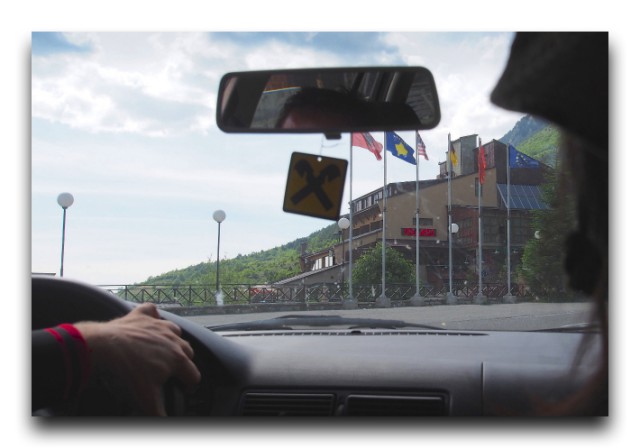

コソボとマケドニアの国境の街にはアルバニアの国旗がたくさん。

これまで見た街と比べてもかなり多い。何百もの旗が嫌というほど主張してくる。

「ここはアルバニア人の土地だ!ここまでは絶対俺たちの場所だ!誰にも譲らない!!」

こうやって主張しないと、折角事実上独立したこの国がなくなってしまうと不安になるんだろう。

それからコソボの国境を越えてマケドニアに突入。

ズラップさんはスプリトの街から7kmほど離れたところでお別れ。

言葉は通じないけど、少しでもこの場所のことを知ることができた。

こういうコミュニケーションってすごく貴重だし、いつもヒッチハイクして良かったなって思う。

ズラップさんに降ろしてもらった場所から街まで歩くのは遠いので、再びスコピエの看板を掲げてヒッチハイク開始。

すると、通り過ぎるドライバーがみんな反応してくれる。

しかもかなりのオーバーリアクション。

「ごめん、街中にはいかないんだ」

「ああー、今荷物がいっぱい何だよ」

「ちょっと仕事中だから乗せられない」

「ヒッチハイクがんばって!」

コソボにいたときからこういうヒッチハイカーを後押しするような雰囲気は感じてたけど、ますます強くなった感じがした。

ジェスチャーだけで何が言いたいか伝わってくるし、みんなほんとに愛想がいい。

ヒッチハイクしてると、見て見ぬ振りをされることってすごく多いけど、この国は違うみたい。

そして5分もしないうちに一台の車が止まりました。

名前を聞き忘れてしまったけど、家電の修理をしている男性。英語が話せる人でした。

彼にコソボから来たことを伝えると、「コソボの人は良い人だった?」と聞かれました。

”うん、みんなフレンドリーでいい人たちだったよ” と答えると、「そっか」と少しだけ不服そうに返されました。

あんまりコソボのことをよく思ってないんだろうな。

言葉も同じ、顔つきも同じ。

じゃあ民族を隔てるものってなんだろう。

宗教は違っても、みんな同じようなことを考えて同じように隣国を憎み合っている。

しばらくすると、スコピエの街に入りました。

遠くの丘の上には十字架。

イスラム教徒の国コソボから、今度はキリスト教の国マケドニアにやってきたんだ。

二千年に建てられたもので、ミレニアムクロスという名前だと教えてくれました。

ロープウェイで登れるそうです。

なんだかおかしいスコピエの街。

(ここから先の話はだいごろが日記に書いていたので、だいごろにバトンタッチします。)

今日はヒッチの調子が良かったので、意外と早くマケドニアに入る事ができた。

宿に荷物を置いたら、さっそくスコピエの街へ出かけてみました。

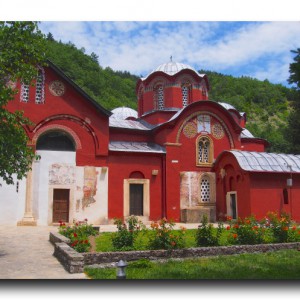

宿の近くにはマケドニア正教の教会。

煙突掃除の看板だ!

そういえばちょっと前にヒッチハイクで煙突掃除屋さんに乗せてもらったことがあったなぁ。

この辺りの国ではまだまだメジャーな職業です。

街中に金色のプレートがあって、そこにやたらとマザーテレサの名言が書かれているなぁと思っていたら、なんとスコピエはマザーテレサの生まれ故郷でした!

マザーテレサがマケドニア人だったなんて知らなかった!

街にあったマザーテレサ記念館には彼女の遺品が展示されていました。

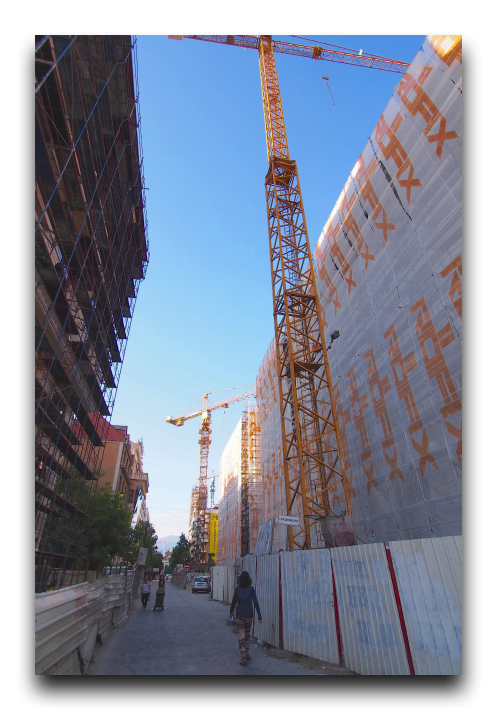

それから街の中心へと向かって歩いていると、何故か建設中の建物がたくさん。

街の中心にある広場に行くと、ここも工事中。

そして、周りには巨大な銅像がたくさん作られていました。

工事中の歩道にも謎の銅像が2体。

なんでこんなとこに…?

街を流れる川沿いには、めちゃくちゃ巨大な建物がたくさん!

遠くに見えてるから写真では伝わらないかもしれませんが、これかなり大きいです。規格外!

川沿いには巨大船がいくつも置かれていたり。

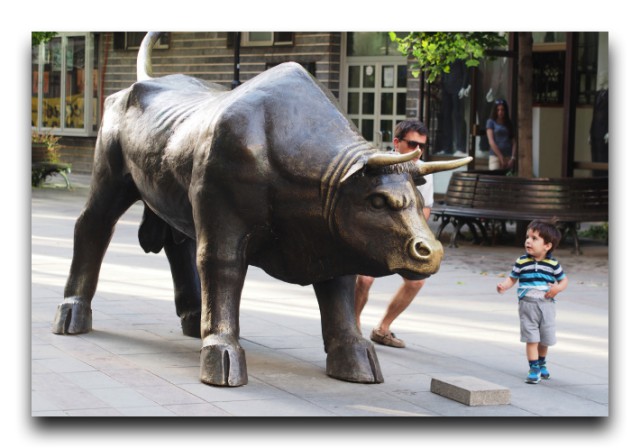

街の中はどこを歩いても訳が分からないくらい大きな銅像や噴水だらけ。

いやぁ、これはやりすぎだ。

他に表現が見当たらないので失礼ながら書きますが、なんかデカすぎて気持ち悪い…笑。

そりゃあ子供もビックリするよ…。笑

今朝までいたコソボはムスリムの国だったけど、ここマケドニアはキリスト教徒(マケドニア正教徒)の国。

国民の70〜80%がマケドニア正教徒だけど、それ以外の国の人が住んでいる地域もあります。

街にある川を渡ったところが、そんなムスリムやロマ(ジプシー)の住むエリア。

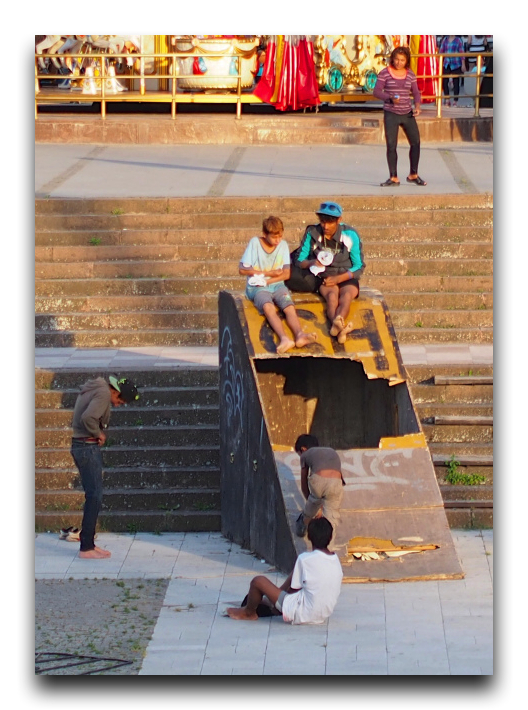

ロマはヨーロッパの中東部に住む移動型民族。住所を持たない浮浪者として差別を受ける事も多い人たちです。

写真に写っている彼らはみんなジプシー。

それにしてもこの街は道がぼこぼこのところが多い。

タイルがはがれたり、地盤沈下?してる。

あんな大きな建物とか銅像をたてるくらいならこういうのの修理にお金を使えばいいのになぁ。

宿への帰り道にもブロンズの像や金色の像がたくさん。

うーん。やっぱりこの街はなんか変だ…。笑

観光する分には面白いけど、ここに住んでいる人たちは税金がこんな風に使われることをどう思ってるんだろう?

気になったので宿の女性に聞いてみたら、「うーん、…まあ政府が決めることだから仕方ないよね。」っていう感じの反応だった。

道端の花壇にはマケドニアの国旗の模様に植えられた花。

街中とか、家のベランダにも国旗がたくさん掲げられているし、みんなマケドニアの事が大好きなんだなぁ。

帰り道のスーパーで晩ご飯の材料を買って帰ります。

店に掲げられたマケドニア語の表記が新鮮です。

そして宿に帰ったらキッチンで夕食を作って食べてからベッドへ。

今日の宿は安いのはいいんだけど、部屋が地下にあって薄暗くてじめじめ…。

”大丈夫かなぁ?”

僕たちの頭によぎったのは、これまで何度も苦しめられたアイツのシルエット…。

前回セルビアでの被害がひどすぎたので、怯えまくるきっこ。

(前回の惨事はこちら▶︎南京虫の攻撃で顔面フルボッコ × 世界大戦の震源地)

しかも電気を消して寝ようとしたら、外から銃声みたいな音が聞こえて不穏な空気。

次の記事でも書きますが、最近この街の近くで住民同士の銃撃戦があったらしいので不安になります…。

恐る恐るベッドに寝転がり、祈るように目を閉じるきっこ。

”南京虫さん、どうか今日は刺さないで下さい…。”

きっと今夜も僕は刺されない。

たまには代わってあげられたら良いのになぁ。

kicco

最新記事 by kicco (全て見る)

- 旅の日記 国別一覧 - -2023/01/16

- 出演したハリウッド映画がAmazon Primeで配信中です! - -2023/01/16

- 世界の国で血圧測定サービス実施中! - -2023/01/16